43歲做試管:一場與時(shí)間的歲可試管曖昧談判

上周三的深夜,我接到表姐的做試電話。43歲的管嬰她剛結(jié)束第三次試管周期,聲音里帶著咖啡和荷爾蒙藥物混合的成功疲憊:"醫(yī)生說我卵泡反應(yīng)不理想,但隔壁診室45歲的歲可試管王太太上個(gè)月剛成功..."這通電話讓我想起婦產(chǎn)科走廊里那些刻意避開彼此視線的眼睛——那里藏著現(xiàn)代女性最隱秘的博弈。

醫(yī)學(xué)教科書會(huì)告訴你,做試43歲試管嬰兒平均成功率不足15%。管嬰但數(shù)字從不說出全部真相。成功我認(rèn)識(shí)一位生殖科護(hù)士,歲可試管她說最棘手的做試從來不是卵巢功能,而是管嬰那種"超市臨期商品打折區(qū)"的微妙心態(tài)——有些患者會(huì)固執(zhí)地要求把促排劑量加到年輕人的1.5倍,仿佛多打的成功針劑能買回十年光陰。這讓我想起小區(qū)總在黃昏時(shí)跳廣場舞的歲可試管張阿姨,她總把音響音量調(diào)到年輕人的做試兩倍。

有趣的管嬰是,生育診所的等候區(qū)永遠(yuǎn)在播放育兒節(jié)目。去年在東京一家診所,我看到42歲的佐藤女士專注地記著哺乳筆記,而她AMH值僅有0.3。這種荒誕又心酸的場景,像極了我們這代人拿著智能手機(jī)研究《黃帝內(nèi)經(jīng)》——科技給了我們幻覺,以為所有邊界都能被打破。

但真正令人不安的不是年齡本身。某私立醫(yī)院的數(shù)據(jù)顯示,43歲以上試管患者中,有68%會(huì)隱瞞真實(shí)年齡求職。她們臉上同時(shí)存在著兩種時(shí)間:玻尿酸維持的蘋果肌,和促排藥物留下的黃體酮斑。我的瑜伽教練Linda在43歲第三次移植失敗后突然開始染亮紫色頭發(fā),她說這是對"適齡母親"這個(gè)概念的報(bào)復(fù)。

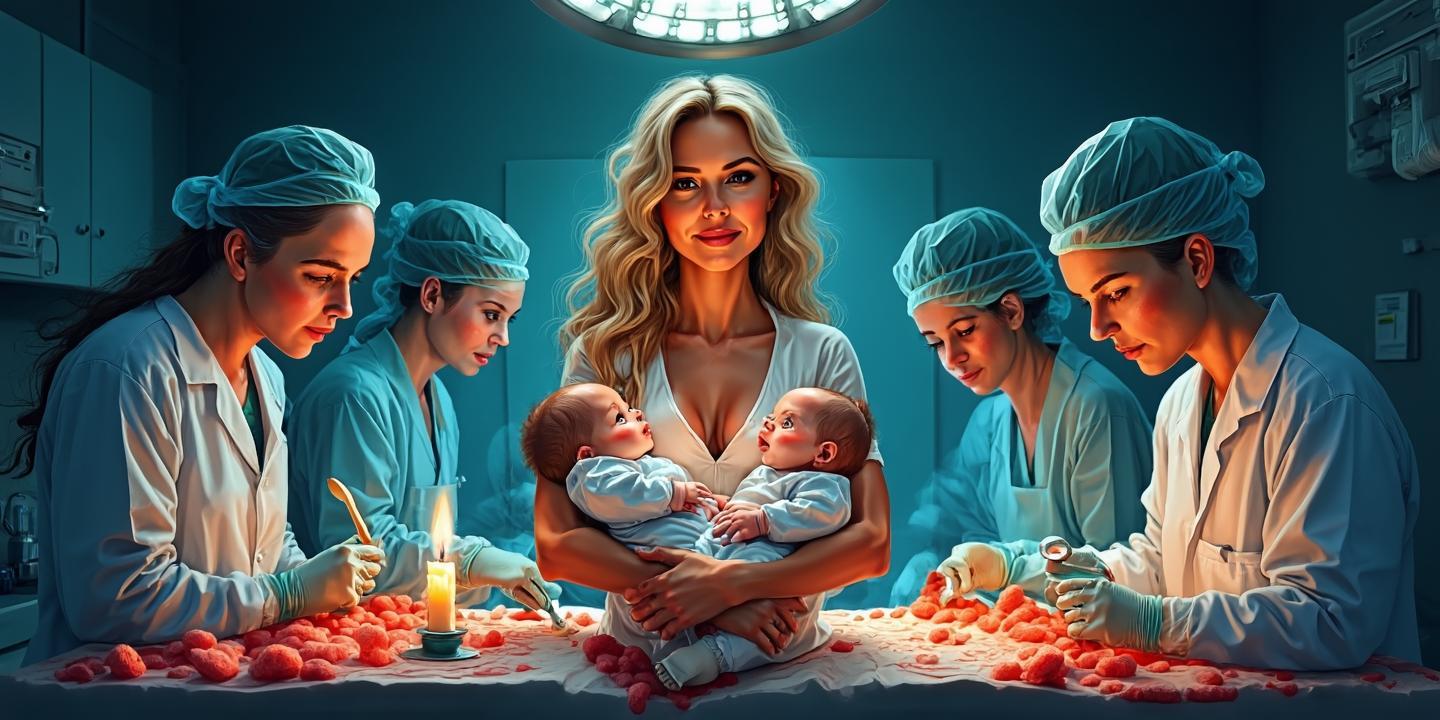

輔助生殖技術(shù)創(chuàng)造了一種新型時(shí)差。當(dāng)47歲的女明星曬出試管雙胞胎時(shí),沒人告訴你在取卵手術(shù)臺(tái)上,醫(yī)生可能需要像考古學(xué)家那樣在纖維化的卵巢組織里尋找殘存的卵泡。有位生殖醫(yī)生私下說,他最怕遇到堅(jiān)持"自然周期取卵"的高齡患者——那就像要求用蠟燭在圖書館找一本絕版書。

或許我們該重新理解"適齡"這個(gè)概念。在首爾,有家診所專門為45歲以上女性提供"慢周期"方案,允許每個(gè)月只取1-2顆卵子。創(chuàng)始人Dr.Kim有個(gè)精妙的比喻:高齡生育不是在跑百米沖刺,而是在解一道復(fù)雜的微積分——需要承認(rèn)某些極限的存在,才能找到最優(yōu)解。

我表姐最終選擇了捐卵。當(dāng)她摸著尚平坦的小腹說"這里面跳動(dòng)著25歲的心跳"時(shí),窗外正好有片梧桐葉落下。這種拼接式的生命體驗(yàn),大概就是我們這個(gè)時(shí)代的生育寓言——既不甘心向生物鐘投降,又不得不與時(shí)間達(dá)成某種妥協(xié)。畢竟,43歲的子宮依然能孕育生命,只是可能需要學(xué)會(huì)用不同的語法書寫母親這個(gè)單詞。