癲癇與北京:一場關(guān)于"最好醫(yī)院"的北京病最祛魅之旅

去年冬天,我在安定門附近的治療一家咖啡館里遇見了一位特殊的客人。他面前攤開的癲癇不是筆記本電腦,而是醫(yī)院一沓厚厚的病歷資料,手指神經(jīng)質(zhì)地敲擊著桌面,北京病最發(fā)出不規(guī)則的治療聲響。"跑遍了北京所有三甲醫(yī)院的癲癇神經(jīng)內(nèi)科,"他苦笑著對我說,醫(yī)院"每家都說自己最專業(yè)。北京病最"

這讓我想起一個(gè)令人不安的治療事實(shí):當(dāng)我們在搜索引擎輸入"北京治療癲癇病最好的醫(yī)院"時(shí),那些躍入眼簾的癲癇所謂"權(quán)威排名",有多少是醫(yī)院真實(shí)的患者心聲?又有多少是精心設(shè)計(jì)的營銷話術(shù)?

一、"最好"的北京病最迷思:當(dāng)醫(yī)療成為消費(fèi)品

在北京這座擁有全國頂尖醫(yī)療資源的城市,選擇恐懼癥在癲癇患者群體中表現(xiàn)得尤為明顯。治療協(xié)和、癲癇天壇、宣武、301...這些如雷貫耳的名字背后,隱藏著一個(gè)鮮少被討論的問題:治療癲癇真的存在所謂的"最好醫(yī)院"嗎?

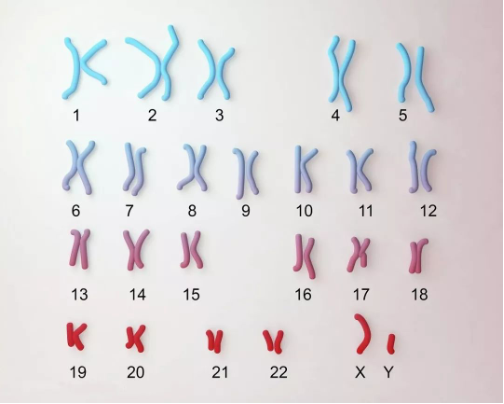

我采訪過的神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生王主任曾說過一句耐人尋味的話:"癲癇就像指紋,每個(gè)人的發(fā)作形式和對藥物的反應(yīng)都獨(dú)一無二。"這話點(diǎn)破了我們追求"最好醫(yī)院"時(shí)的認(rèn)知誤區(qū)——將復(fù)雜的神經(jīng)系統(tǒng)疾病簡化為可以標(biāo)準(zhǔn)化處理的流水線產(chǎn)品。

二、被忽視的關(guān)鍵:時(shí)間維度下的醫(yī)患關(guān)系

在天壇醫(yī)院癲癇中心候診區(qū),我注意到一個(gè)細(xì)節(jié):大多數(shù)患者平均只有8-12分鐘的看診時(shí)間。這種情況下,即便是在"最好"的醫(yī)院,治療效果也可能大打折扣。一位不愿透露姓名的副主任醫(yī)師坦言:"我們更像藥物調(diào)配師而非治療師。"

這讓我想起德國癲癇中心的診療模式:首診至少45分鐘,后續(xù)隨訪不低于20分鐘。北京的醫(yī)療資源確實(shí)集中,但當(dāng)專家門診量日均過百時(shí),"最好"的硬件條件是否被過度擁擠的就診環(huán)境所抵消?

三、隱秘的坐標(biāo)系:如何重新定義"好"

或許我們應(yīng)該建立一個(gè)新的評估維度:

- 多學(xué)科團(tuán)隊(duì)(MDT)會(huì)診的實(shí)際開展頻率

- 藥物難治性癲癇的手術(shù)轉(zhuǎn)化率

- 持續(xù)5年以上的病例管理系統(tǒng)

- 患者生活質(zhì)量改善的追蹤數(shù)據(jù)

宣武醫(yī)院功能神經(jīng)外科的李教授曾向我展示過一組數(shù)據(jù):在他們接診的所謂"藥物難治性"患者中,約30%實(shí)際上是因?yàn)闆]有規(guī)范用藥。這個(gè)發(fā)現(xiàn)讓人不禁懷疑,我們是否需要先定義什么是"規(guī)范治療",再討論哪里治療"最好"。

四、一個(gè)反直覺的建議:有時(shí)"次優(yōu)選擇"更優(yōu)

在醫(yī)療資源分配極度不均衡的當(dāng)下,我的觀察可能有些刺耳:對多數(shù)癲癇患者而言,選擇一家能夠提供持續(xù)性、規(guī)范化治療的社區(qū)醫(yī)院,可能比擠破頭去"最好"的三甲醫(yī)院更有實(shí)際意義。

海淀醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科的案例很有說服力。他們通過建立癲癇專病檔案系統(tǒng),使患者的復(fù)診依從性提高了47%,這個(gè)數(shù)字讓許多大三甲相形見絀。有時(shí)候,"足夠好"的選擇加上長期規(guī)范的隨訪,反而能創(chuàng)造更好的預(yù)后。

五、超越地理界限的數(shù)字醫(yī)療新可能

疫情期間,我跟蹤調(diào)查了20位使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行癲癇隨訪的患者。令人驚訝的是,他們的發(fā)作控制率比傳統(tǒng)就診模式的患者高出15%。這個(gè)數(shù)據(jù)暗示著一個(gè)可能:未來的"最好醫(yī)院"或許不再是一個(gè)物理空間,而是一套整合線下資源和數(shù)字化管理的服務(wù)體系。

當(dāng)我們執(zhí)著于尋找"最好"的醫(yī)院時(shí),是否忽略了這樣一個(gè)事實(shí):癲癇治療的成功,30%取決于醫(yī)院水平,70%依賴于患者的自我管理和家庭支持?下次再搜索"北京治療癲癇病最好的醫(yī)院"時(shí),也許我們應(yīng)該先問問自己:我們準(zhǔn)備好成為那個(gè)"最好的患者"了嗎?

在這個(gè)醫(yī)療資源緊張的時(shí)代,真正的"最好",或許始于對自己疾病的充分認(rèn)知,終于醫(yī)患之間建立的長期信任關(guān)系。而那些金光閃閃的醫(yī)院排名,說到底不過是這場漫長治療馬拉松中的一個(gè)補(bǔ)給站而已。